改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。

法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。

サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

育児休業制度とは

育児休業とは

満1歳(一定の要件を満たせば、最長で2歳)に満たない子供を養育するために労働者(日雇いを除く)が申し出た場合、使用者は育児休業を与えなければなりません。

平成7年度から、いわゆる育児・介護休業法により、育児休業制度が、全事業所を対象として義務化されました。

育児休業は事業所の規則の有無にかかわらず、また、事業主の許可を条件とすることなく、対象となる労働者が使用者に「休業申出書」を提出することによって取得することができます。

パートタイマーなどの名称で働いていたり、1日の労働時間が通常の正社員に比べて短い場合でも、労使協定の締結により適用除外となる労働者でない限り、育児休業を取得できます。

有期雇用の場合も、一定の条件を満たすならば、付与しなくてはなりません。

また、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、すべての労働者が育児休業を取得することができます。

育児休業の申し出

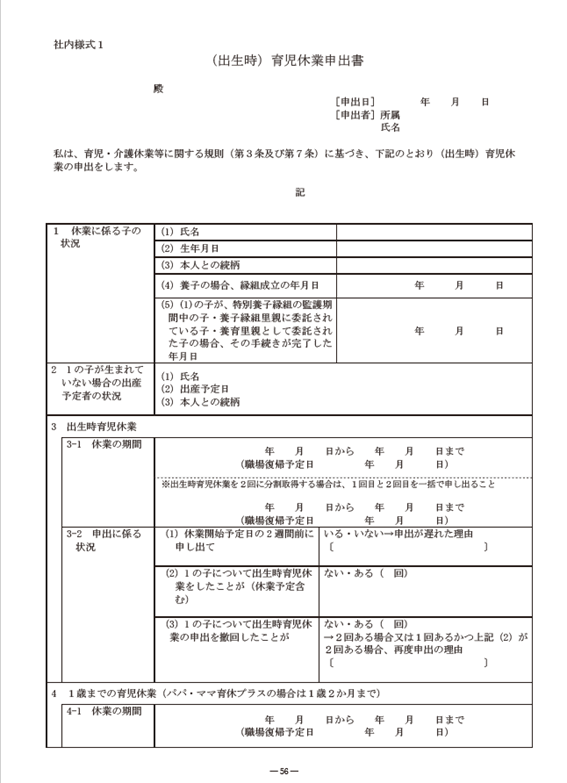

休業の申し出は、次の事項を記載した書面「育児休業申出書」を事業主に提出して行う必要があります。

必ず明らかにする事項

- 申し出の年月日

- 労働者の氏名

- 申出に係る子の氏名、生年月日および労働者との続柄

- 休業開始予定日および休業終了予定日

- その他特定の場合に明らかにしなければならない事項もあり

申し出の回数は、1人の子につき2回です(取得の際に、それぞれ申し出)。

労働条件の最低基準を罰則で強制するというものではありませんから、あくまで民事的効果を規定するにとどまります。

会社は要件を満たした労働者の申し出を拒否できませんが、休業中の勤務分担などについて会社や周囲と話し合うことも有益です。

1ヶ月前の申出が遅れた場合は、事業主は労働者が休業開始日を指定できます(遅れたから取らせないという取り扱いはできません)。

この場合、休業開始を希望する日から、申し出の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までの間で、休業開始日を指定することになります。事業主は、申し出の翌日から3日以内に、指定する日を書面で労働者に交付してください。

なお、特別な事情がある場合は、休業開始日の1週間前でも開始が認められます。特別な事情とは、子供を早く出産した、配偶者が死亡した、配偶者が負傷・疾病で育児困難になった、配偶者が子と同居しなくなった場合です。

育児休業の期間

満1歳になるまでの期間に1子につき分割して2回取得することができます。

年齢の考え方

子が1歳に達するのは、民法第143条に基づく期間の計算(暦日計算)および「年齢計算ニ関スル法律」により、いわゆる誕生日の前日の午後12時

(例)

8月6日生まれ=満1歳に達するのは8月5日の午後12時(11時59分60秒)

出生時育児休業(令和4年10月施行)

出生後8週間以内の子を養育する場合、子の出生後8週間以内に4週間(28日)までの期間、育児休業とは別に分割して2回出生時育児休業(産後パパ育休)を取得できます。

出生時育児休業の取得の申し出は、原則休業開始の2週間前までとなり、分割して取得する場合は初めにまとめて申し出が必要です。

分割を初めにまとめて申し出ない場合、後から行われた申し出を拒むことができます。

また、雇用環境の整備措置を講じ、労使協定を締結することによって、申し出の期限を1ヶ月前にすることも可能です。

休業開始の予定日については、出産予定日前の出生など突発的な事情の場合に、休業1回につき1回だけ繰上げ(早める)変更ができます。

また、休業終了予定日は理由を問わず休業1回につき1回だけ繰り下げ(延長)変更ができます。

なお、出生時育児休業中には、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。

パパママ育休プラス(平成22年改正)

母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳→1歳2ヶ月に達するまで(2ヶ月分は父(母)のプラス分)に延長されます。

一定の場合は、1歳から1歳6ヶ月の期間に関しても育児休業を延長できます。子の1歳の誕生日から両親で取得者を交替することもできます。

延長を希望する場合は、子供の満1歳の誕生日の2週間前までに申し出ます。

もちろん法律で1ヶ月前(2週間前)と規定された申出期間を、労働者の有利となるために「1週間前」などとすることは、差し支えありません。

なお、出産後56日間は、法律で働いてはいけないことになっていますので、雇用保険の育児休業給付金は対象になりません。そのかわり、条件を満たしていれば健康保険の出産手当金が申請できます。

会社に育児休業の規則がなくても取得できる

育児休業は会社の規則が無くても取得できます。使用者はこれを拒むことはできません。

育児休業を申出たこと、または休業したことを理由に解雇することは法律で禁止されています。

なお、事業主は労働者に、申出に係る子の出生等を証明する書類の提出を求めることができます(ただし、有期雇用者が労働契約を更新する前後で、引き続き休業をする場合は、書類の提出を求めることはできません)。

会社に育児休業の規則がなくても取得できる

2ヶ月毎に申請。賃金月額証明書により算出された休業前賃金の67%(育児休業開始から6カ月経過後は50%)が支給されます。

パートも取れる

1日の労働時間が通常より短い労働者(パートタイマー等)であっても、この法律の要件を充たせば、フルタイム労働者同様に、育児・介護休業を取得することができます。

「パートは対象外だから」と会社から言われた場合は、労使協定で定められている取得対象外でないことを確認し、定められた手続きをしてください。

男性でも取れる

育児休業は、男性も取ることができます。

女性は、産後8週間の休業が認められているので、育児休業はその終了後からとなります。男性は、子の出生した日から育児休業を取ることが可能です。

勤労者世帯の過半数が共働き世帯となっているなかで、女性だけでなく男性も子育てができ、親子で過ごす時間を持つことの環境づくりが求められています。

男性の約4割が育児休業を取りたいと考えていますが、実際の取得率は、令和3年は13.97%(令和7年までに30%が目標)。男性が子育てや家事に費やす時間は先進国中最低の水準にあります。

男性が子育てや家事に関わっておらず、その結果、女性に子育てや家事の負担がかかりすぎていることが、女性の継続就業を困難にし、少子化の原因にもなっています。

そこで、令和3年に、以下の内容が改正されました。

-

【令和4年4月1日施行】

- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備、及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

- 育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備

- 本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対して、育児休業制度に関する事項の周知と休業取得の個別の意向確認が義務化されます。

- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

引き続き雇用された期間が1年以上の要件を撤廃し、1歳6ヶ月までの間に契約満了が明らかでなければ取得ができます。 - 男性の育児休業促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み(産後パパ育休)の創設 子の出生後8週間以内に4週間、育児休業とは別に分割して2回出生時育児休業(産後パパ育休)を取得できます。

- 育児休業の分割取得

育児休業について、分割して2回まで取得ができます。 - 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表が義務になります。

【令和4年10月1日施行】

【令和5年4月1日施行】

男性育休13.97%へ上昇 21年度、9年連続

厚生労働省が29日発表した2021年度雇用均等基本調査によると、男性の育児休業の取得率は前年度に比べ1.32ポイント上昇し13.97%だった。政府は「25年までに30%」との目標を掲げている。21年度は9年連続で上がり過去最高になったものの、政府目標には遠い結果となった。女性の取得率は3.5ポイント上昇し85.1%だった。

取得した期間を見ると、女性の80.2%が10カ月以上取っていた。これに対し、男性は5日~2週間未満が26.5%、5日未満が25.0%となっている。

(nikkei.com 2022.7.29)

待遇

休業期間中の賃金は法律上、有給・無給について特に定めがありません。

したがって、育児休業期間中は、事業主としては賃金を支払う義務はありません。もちろん支払うことは、さしつかえありません。

国は、給付金制度を設け、育児休業制度の円滑な運用を促しています。

人事考課への反映

育児休業の取得による不利益取扱は禁止されていますが、事実上出勤していないのですから、出勤していて働いている従業員と同等の扱いをすること自体、バランスを欠くことになります。

したがって、人事考課上マイナスの評価をすることが、ただちに法に抵触するとは考えられていません。

ただし、考課期間中に出勤しているにもかかわらず、育児休業を申出たことだけの理由で著しく低い評価をすることは、裁量を逸脱し不法だと評価されます。

育児休業申出書(例)