被保険者とならない者

2ヶ月以内の有期雇用など

強制適用事業所または任意事業所に適用される者であっても、以下の者は被保険者とはなりません。

健康保険、厚生年金保険の被保険者から除外されますので注意してください。

| (1) | 日々雇い入れられる者 ※1 (1ヶ月を超え引き続き雇用される場合を除く) |

| (2) | 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者 ※1 (その期間を超え引き続き雇用される場合を除く) |

| (3) | 季節的業務に雇用される者(製氷・製茶業など)。ただし、継続して4ヶ月を超え雇用される予定の場合を除く |

| (4) | 臨時的事業の事業所に雇用される者 ※2 (継続して6ヶ月を超え雇用される予定の場合を除く) |

| (5) | 事業所の所在地が一定しない事業に雇用される者 ※3 |

| (6) | 国民健康保険組合の事業所に雇用される者 |

| (7) | 船員保険の被保険者 |

| (8) | 後期高齢者医療制度の被保険者等 |

※1 2ヶ月以内の期間を定めて臨時に使用される人と日々雇い入れられる人は、日雇特例被保険者として扱われますので、一般の被保険者からは除外されます。

2ヶ月を超えてなお引き続き使用される人、日雇いで1ヶ月を超えて引き続き雇用される人については、その期間を超えた日から一般の被保険者となります。

※2 事業そのものが臨時的なもの、例えば博覧会のようなものを想定しています。

※3 所在地が一定しない事業所に使用される人は、長期にわたって使用されても被保険者となれません。また、日雇特例被保険者にもなれません。

したがって、この場合は、居所または居住地の国民健康保険に加入することになります。

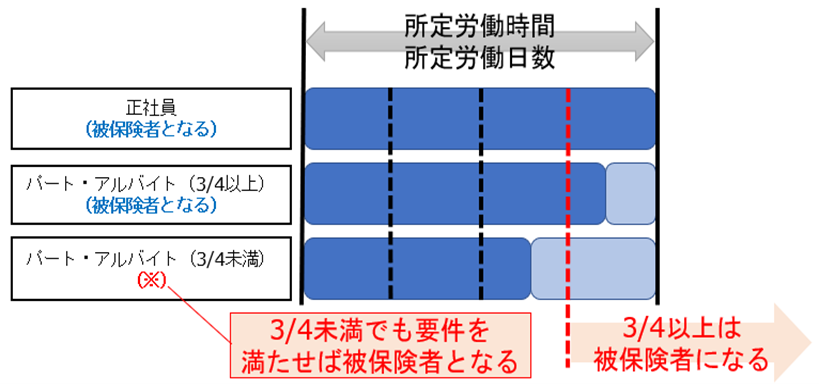

パート等に保険が適用される場合

なお、週の所定労働時間および月の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上である場合、パートタイマーや嘱託等で雇用されたときであっても社会保険の対象となります。

ただし、週の所定労働時間および月の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満の従業員でも、次の条件を全て満たしていれば、社会保険の加入対象となります。

| 従業員が101人以上(※)の事業所のうち、右記すべてに該当する従業員 | ■週の所定労働時間が20時間以上 雇用契約書などの契約で定められた労働時間 臨時に発生した残業は含まない。 |

| ■雇用見込み期間が2カ月を超える 雇用期間が2カ月未満であっても、契約書などで更新される可能性がある旨が明示されている場合を含む |

|

| ■1か月の賃金月額が88,000円以上 日給、時間給の金額を1ヶ月分に換算した賃金額 残業代・通勤手当・賞与などは含みません |

|

| ■学生ではないこと 大学や高校に在学する学生は適用対象外 ただし、休学中の学生や、夜間・定時制等に通学している場合は適用となる可能性があります |

(※)従業員数のカウント方法は、「現在の厚生年金保険の適用対象者」です。具体的には、次のAとBの合計で判断します。

【被保険者の考え方(参考図)】

派遣社員が被保険者になるためには、次のような条件が必要である。

(当時の社会保険事務所が、健康保険と厚生年金保険の実務を担当していますので、直接電話をして確かめてみました。)

◆実態として1年以上の継続雇用であっても、

- 最初の雇用契約が2ヶ月以内の期間を定めているときは適用除外

実際には、4ヶ月を超える継続雇用が予定されている必要がある - 労働時間がパートタイマー的なものではないこと

派遣元会社の正規従業員の4分の3以上の労働時間・労働日数

通常の会社であれば、月15日以上、1日6時間以上がめど - 健康保険の適用がされていないときには、2年間であれば溯って加入することができる。国民健康保険との差額も支給できる

- 遡って加入するためには、派遣会社からの申請が必要である

- ただし、障害が残る(障害年金の支給の必要がある)ときなどは、それが分かってから加入することについては、問題があるので、事前に日本年金機構と相談をして欲しい

年金支給の事由が生じてから遡及加入を希望されても、健康保険・厚生年金としても困るので加入は認められないこともあり得るから。

以上、派遣110番(http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/indxfaq.htm)から

試用期間中だからといって、未加入にすることはできない

試用期間中の従業員は、臨時雇用とは違いますから、正社員になった時点から加入させるという取り扱いはできません。(昭和26.11 保文発第5177号)

一定期間経過後に被保険者にするというのではなく、採用後5日以内に資格取得の届出をする必要があります。

研修期間中の社員も被保険者になる

新規採用者を研修所、訓練所に入れるような場合、事業所の本来の仕事をしていないわけですが、この研修・訓練で身につけた知識や技術をもってその事業所の仕事に就くことが当然予定されており、この期間についても従業員としての身分を持ち、報酬の支払や人事管理を受けていると考えられますので、当初から被保険者となります。

労働組合の専従

名目上会社の従業員であっても、労働組合の専従職員は労働組合から報酬が支払われますので、被保険者となれません。

労働組合自体が任意適用事業所となれば、組合専従の立場で加入できます。